이번 포스팅에서는 네트워크 통신의 기본적인 구조에 대해서 알아보려고합니다.

모두들 컴퓨터 네트워크와 관련된 이론을 어려워 하는 이유는 이러한 통신들이 눈에 보이지 않을 뿐더러, 용어 자체가 어렵기 때문이라고 생각합니다. OSI 7계층, TCP/IP(Internet Protocol Suite) 등 통신이 어떻게 이루어지는지 이해가 되지 않는데, 그것의 구조와 프로토콜을 이해하려고 하니 당연한 것이라고 생각합니다. 필자 또한 해당 내용에 대한 정리를 해보고 싶어 이번 포스팅 글을 써보기로 결정하였습니다.

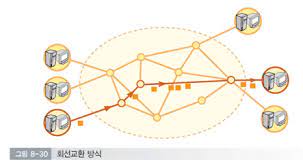

기본적인 네트워크 통신 방식을 이해하기 위해서 데이터 통신을 하는 방법에 대해 먼저 이야기 해보려고 합니다. 데이터 통신 방식으로 비교적 옛날에는 '회선 교환' 방식을 활용하였습니다. 회선 교환(Circuit Switching)이라 불리는 개념은 전화선을 연결하여 쓰고 있는 전화망 방식에 활용 되었습니다.

회선 교환 방식의 연결 방식은 다음과 같습니다. 먼저 수신측에서 목적지로 데이터를 전송하기 전에 미리 회선을 결정하게 됩니다. 결정된 회선을 두 단말기들이 독점하며 데이터를 전송하게 되고, 연결이 끊기면 회선을 단절하는 방식으로 통신이 이루어 집니다. 이 방식은 한번 설정되면 새롭게 경로를 찾는 수고를 덜어도 되나, 해제되기 전가지 해당 회선이 활용하고 있는 경로를 다른 단말기들이 이용할 수 없다는 점에서 단점을 갖게 됩니다.

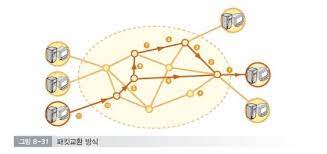

이와 반대되는 통신 방식으로 '패킷 교환' 방식이 존재합니다. 패킷 교환(Packet switching) 은 컴퓨터 통신을 위하여 개발된 네트워크 기술로 메시지교환과 회선 교환의 장점을 결합하고, 단점을 최소화 시킨 교환기술입니다. 현재 인터넷의 전신이 되어 활용되고 있는 기술이기도 합니다.

패킷 교환 방식은 작은 블록의 패킷으로 데이터를 전송하며 데이터를 전송하는 동안만 네트워크 자원을 사용하도록 하는 방법을 말합니다. 회선 교환처럼 미리 회선을 정해두는 것이 아닌, 잘라진 패킷들이 유동적으로 그 시간대에 가장 효율적인 경로를 찾아 이동하게 된다. 각 경로를 찾아갈 수 있게 도와주는 작업들을 해주는 작업을 해주는 것이 패킷마다 잘려서 맨 앞에 붙게되는 '패킷 헤더' 라는 블록 들이고 그 패킷 헤더의 구조를 정의하는 것이 우리가 헷갈려 하는 '프로토콜'이다.

우리가 컴퓨터 네트워크를 공부하게 되면서 보게되는 OSI 7 layer, TCP/IP 구조의 통신 등은 모두 패킷 교환 방식을 기반으로 이루어지는 통신을 설명하고 있는 것입니다. 그리고 뒤 이어 포스팅하게 될 내용들이 이제 패킷 교환 방식에서 각 계층 별로 프로토콜에는 어떤 것들이 있고, 이 프로토콜의 구조에 따라 갖게되는 네트워크 상의 특징들을 공부해 나가려고 합니다.

'컴퓨터네트워크' 카테고리의 다른 글

| 네트워크 보안 - [대칭암호와 난수에 관하여] (0) | 2021.04.29 |

|---|---|

| 네트워크 보안에서의 컴퓨터 보안 개념 (0) | 2021.03.22 |